<未完成・備忘録です。乱文、取集がついてないです・・すいません>

こんにちは、久しぶりに考えさせられる問題作をよんだきがしますねー さて、皆様ご機嫌いかがお過ごしでしょうか??

今の私といえば、教育業から離れてはいるから言えるのですが、時間的に充実した時間を過ごさせていただいています・・ まあ、仕事のやりがいはほぼゼロですが・・(笑)

さて、今回は遺伝についての本を読みました。

簡単にいうなれば、遺伝の影響は、もう、避けられない。遺伝による能力格差は避けられないから、個々にとって最適な学習を目指し、生じた格差をそれぞれ補いあう社会を作らなければならないよねって感じです。

遺伝はくじと同じで親からの能力を必ずしも受け継ぐわけではないが、その可能性はそうでない親から生まれるよりも圧倒的に高い。身長を一つとってみても、身長の高い親から生まれる子供は高い傾向があるのと一緒です。そのうえで、裕福な家庭には理由があって、そこから生まれる子もまた優秀である可能性が高い。じゃあ、、そうした格差は一生続くのか??

まあ、普通に考えたら、なかなか格差は縮まりそうにはないですね・・

なんだか残酷ですよね。。

ではどうするか?

今振り返ると、以前私も指導者として教えていることがありました。同じ勉強を教えても、分かる子とそうでない子がいます。できる子できない子がいます。そんな時、その違いはどこから来るのだろうか。そして、授業料を頂き、僕が教えたことにより得られる効果はどれほどの価値があるのだろうか?と・・・

私自身、限界を感じたことです。。

保護者への提案も、なんだかだましているようなそんな悲しい気にもなったものです・・

ここからはさらなる余談になりますが、、 お許しください。私の懺悔と思ってください💦

私は辞める1年前くらいからはスタイルを変えました。 勉強ができない子の親にはしっかり頑張ってもこれくらいしか伸びる見込みがないことを伝えるようにしたんです。

偏差値40の生徒がいきなり本気出して偏差値70くらいある筑駒に受かるかと言われれば、それは漫画の世界です。リアルにはそのほとんどが散って挫折するんです。

まあ、その結果、生徒数は減っちゃったんですが・・

ただ、後悔はしてません。

そして、そうやってとにかく囲い込むスタイルに疑問を持ち、自分なりの着地点が出ない限り、提案したり、教え続けることはできないとも思っていました。

本書ではその本質に近づくヒントが散らばっていました。

その一つが遺伝なんですけど。。

巷で話題になる教育方法やテレビでやってる〇〇先生、△△ママのアドバイスなど、なんの意味があるのだろうか??

個人的には気休めに過ぎないと思っています。それがどう影響してよくなるのか、メカニズムは?統計は?結果としてどうしてそうなるかなんて言うものは、それ以外の要素を含め分析するのはほぼ困難だからです。

だから、それはとある1つの例であって、絶対参考にしてはダメなんです。そんなことはやるだけ無駄の可能性が高いんです。

それは、その子にとってたまたま有効なだけだったからです。

ただ、もしかしたら「有効な可能性も無きにしも非ず」ということは知っておいていいと思います。

遺伝による学力や能力への影響はもちろんあります。

遺伝ってもう変えられないじゃん?? って思うかもしれません。そうなんですけど。。。

親ガチャとか言われますが、そうやって恵まれないポジションにいたからと言って目標から目をそらすことが間違っているんです。しかし、そう思ってしまう性格でさえ、遺伝による影響は免れないかもしれない。

その上で、教育をする意味って何だろうか?

能力の長けた人はそうでない人と同じものを与えられたら、能力の長けた人は絶対的に有利。学校教育を取っても、学力に差が出るのはそういうことです。

では何かと考えたら、それは本書でチャンスを与えることだと。平等と公平は異なり、遺伝の影響を無視すれば平等は正しいが、同じものを皆に与えては、きっと結果は遺伝的に有利な人間がその恩恵を享受することになる。それは、今の学校を見ていてもそうですね。

年収の差によって手当の額や控除の額が変わるのは公平性の観点から致し方ないのです。

おそらく、多くの保護者の方は子供の将来について、誰もが不安を抱えていると思います。もちろん、明るい・希望に満ちた将来を持って過ごす方もいますが。

その不安はどこから来るのか?と考えたときに、それは子供の成績不振や日頃の行いをもとに感じるのかもしれませんが、一方で、保護者自身の過去を振り返り、心当たりがあるところからも来ていたりしませんか?

その予感は当たっているかもしれません。

何が言いたいかというと、

遺伝の影響は避けられないということです。

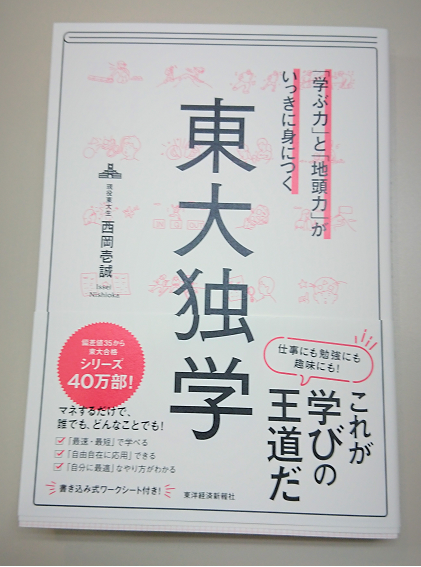

本書でははじめは研究方法や分析方法などの解説で退屈なのですが、その本領は第5章の「生活機会のくじ」あたりから発揮され、面白くなっていきます。

なので、最初だけ読んでつまらないと読むのをやめないで、少し辛抱してもらえればと💦

その内容について、簡単にいうなれば、、

遺伝の影響は少なからずある。そして、その発言はすでに胎児のころから始まり、認知能力に及ぼす影響は10歳ころに最大となるようです。パーソナリティ特性に関しては、30歳ころまで遺伝の影響が出てくるようで、あながち、少しづつ父親の性格に似てきたんじゃないかと思う時を振り返ると嘘じゃないかもしれないと思ってしまいます。

「生まれか育ちか」どちらが大切かではなく、どちらも絡み合って成長に関係している、

7/1

遺伝的多様性を人それぞれの優劣やカースト制に落とし込む。

勝ち組負け組あるかもしれないが、そもそも、遺伝的に何が正常で、異常かなんてそもそも気にする必要はない。それが、個々の持つ特性であり、個性だ。

だから、認知能力が高かったり、非知的スキル習得が高い人材がいることを認めることは別に構わないが、そうでない人が社会に参加できない状況はおかしい。

結果的に能力の高い人間が上に立ち、社会を動かしていくのかもしれないが、そうであったとしても、多様性を排除することがあってはならない。

結果的に親から受け継ぐ遺伝の影響と、親ガチャによる環境の影響は避けられないと。ただ、その中にも遺伝と環境の関連といったものもあるので、一概には言えない。

そのうえで、弱者と強者が生まれる。

遺伝と能力に関する調査によって、差別やメルトクラシーを助長することになり格差が明確になってしまうかもしれない恐れはある。しかし、その遺伝情報はこれからの社会をよりよくしていくために、とても必要なものともなると著書にはかかれています。

強者と弱者はおのずと出てきてしまう。発達障害のある生徒と障害の生徒を同じ環境で学習させることに違和感を感じるのは私だけだろうか?

障害のないものが強者だという感覚ではなく、障害を持った人たちのための環境があってもおかしくないはず。一部の人に対する手厚さは、不平等と思われるかもしれないが、そうではない。人それぞれによる特性が違うのだから、与えるべき環境や内容が異なってもおかしくないはず。

そんな一人一人に対する最適な教育環境が、今後提供できるようになるため、遺伝情報を活用できることが、これからの社会をより公平で平等な社会にしていくのではないかということ。

コメントを残す